配当金を受け取るときに避けられない税金の仕組み

株式投資を行っていると、配当金を受け取る機会があります。これは企業が利益の一部を株主に還元するものですが、受け取る際には必ず「税金」が関わります。

個人事業主や中小企業の経営者の方にとって、事業以外に投資から収入を得ることは珍しくありません。しかし、配当金にかかる税金を正しく理解していないと、思わぬ負担や申告漏れにつながる可能性があります。

投資家が抱く代表的な疑問

配当金に関する税金は、国内株式と外国株式で仕組みが異なるため、次のような疑問を持つ方が多いです。

- 配当金にはどのくらい税金がかかるのか?

- 国内株式と外国株式の配当金では課税方法が違うのか?

- 外国株式の配当は、現地でも日本でも税金を取られてしまうのか?

- 二重課税された場合に、税金を取り戻す方法はあるのか?

- 確定申告をした方が有利になるケースはあるのか?

これらの疑問をクリアにすることが、効率的な資産形成と適正な節税につながります。

配当金の税金を理解する上での結論

結論から言うと、配当金には国内源泉課税と申告方法の選択肢があり、さらに外国株式の場合は二重課税が発生します。ただし、二重課税を調整するために外国税額控除という制度が用意されています。

国内株式の配当金

- 原則として、**20.315%(所得税15.315%+住民税5%)**が源泉徴収

- 確定申告により「総合課税」または「申告分離課税」を選択できる

- 所得の状況に応じて申告方法を変えることで節税可能

外国株式の配当金

- 外国で課税されたうえに、日本でも課税されるため「二重課税」となる

- 確定申告で外国税額控除を利用すれば、二重課税の一部または全部を取り戻せる

→ 配当金を受け取る投資家は、「どのように課税されるか」「どの申告方法を選ぶか」を理解しておく必要があります。

配当課税の仕組みを知るべき理由

- 節税のチャンスを逃さないため

総合課税を選べば配当控除が利用でき、税率が下がる場合がある。 - 二重課税を回避するため

外国株式を保有している場合、外国税額控除を申請しないと課税が重複して損をする。 - 資金計画に活かすため

税引後の配当金を正しく把握することで、事業資金や生活資金の予測が立てやすくなる。

国内株式の配当課税の基本

日本国内の上場株式や投資信託から配当金を受け取る場合、原則として**20.315%**の税金が源泉徴収されます。

税率の内訳

- 所得税:15.315%(復興特別所得税を含む)

- 住民税:5%

証券会社の口座に配当金が振り込まれるときには、すでにこれらの税金が差し引かれた状態になっています。

確定申告の要否

源泉徴収で完結する「申告不要制度」を選ぶことも可能ですが、確定申告をすることで節税につながるケースがあります。

選択肢1:申告不要制度

- 証券会社で源泉徴収された時点で完結

- 確定申告をしなくてもよい

- 他の所得と合算したくない場合に便利

選択肢2:総合課税

- 配当金を給与や事業所得と合算

- 配当控除が利用可能

- 所得税率が低い場合は有利になることもある

選択肢3:申告分離課税

- 株式譲渡益と損益通算可能

- 譲渡損失と配当所得を相殺できる

- 株式投資で損失が出ている人に有効

配当控除の仕組み

総合課税を選んだ場合、配当所得に対して一定割合を控除できる「配当控除」が利用可能です。

控除率

- 所得税:10%(上場株式等の配当金)

- 住民税:2.8%

適用例

- 配当金:100万円

- 所得税控除:10万円

- 住民税控除:2.8万円

→ 実質的な税負担が軽減される。

申告方法ごとの比較

| 区分 | 申告不要制度 | 総合課税 | 申告分離課税 |

|---|---|---|---|

| 仕組み | 源泉徴収で完結 | 他の所得と合算 | 株式譲渡益と通算 |

| 節税効果 | なし | 配当控除で軽減 | 損益通算で軽減 |

| 向いている人 | 高所得者、シンプルに済ませたい人 | 所得税率が低い人 | 株式で損失が出ている人 |

→ どの方式を選ぶかによって、最終的な手取りが変わるため、状況に応じた選択が重要です。

事業主や経営者が押さえるべきポイント

- 所得水準が高いと総合課税では逆に税率が高くなる場合もある

- 株式売却損と配当の損益通算を狙うなら申告分離課税が有効

- 法人として株式を保有している場合は別途法人税のルールが適用される

外国株式の配当課税の仕組み

米国株や欧州株などの外国株式から配当を受け取る場合、日本国内株式とは異なる課税の仕組みがあります。

二重課税の発生

- 現地国で課税

米国株の場合、配当金の**10%**が源泉徴収される(租税条約に基づく率)。 - 日本で課税

外国で課税された後、日本でも**20.315%**が源泉徴収される。

→ 結果的に、同じ配当金に対して2回課税されることになります。

二重課税の具体例

例:米国株から配当金100ドルを受け取る場合

- 米国で10%課税 → 90ドルに

- 日本で20.315%課税 → 約71.7ドルが手取り

→ 合計で約28.3%が税金として差し引かれることになります。

外国税額控除の仕組み

二重課税を調整するため、日本には外国税額控除という制度があります。

外国税額控除とは

- 外国で支払った税金を、日本で支払う税額から差し引く仕組み

- 確定申告をすることで適用可能

- 上限は「日本で課される税額」まで

外国税額控除の計算イメージ

例:米国株配当で外国税10万円、日本の税額15万円の場合

- 外国税額控除額=10万円(上限15万円以内)

- 日本で支払うべき税額15万円−10万円=5万円

- 実質的に二重課税を回避できる

外国税額控除の注意点

- 確定申告が必須(源泉徴収のみでは二重課税は解消されない)

- 控除額には上限があるため、すべてを取り戻せない場合もある

- 複数の国から配当を受け取っている場合は、それぞれ計算が必要

投資家にとってのメリット

- 外国株式投資の実質利回りを高めることができる

- 長期保有をする投資家にとって大きな節税効果

- 米国株や海外ETFを利用している人は必ず押さえるべきポイント

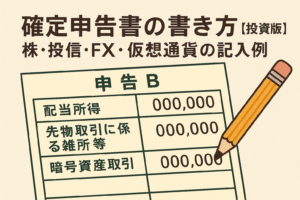

配当金の確定申告の実務

国内株式・外国株式の配当金を受け取った場合、節税や二重課税調整を行うためには確定申告が欠かせません。

確定申告が必要なケース

- 外国株式の配当金を受け取っている場合(外国税額控除を適用するため)

- 株式譲渡損失と損益通算を行いたい場合

- 総合課税を選択して配当控除を活用したい場合

必要書類

- 年間取引報告書(特定口座年間取引報告書):証券会社が発行

- 配当金計算書:外国株式配当の場合

- 外国税額控除に関する明細書:控除を受けるために必須

確定申告の流れ

- 証券会社から年間取引報告書を入手

- 国内株式の配当金について申告不要・総合課税・分離課税のいずれかを選択

- 外国株式の配当金を合算し、外国税額控除を適用

- e-Taxまたは税務署窓口で申告・納税

実務に役立つ行動ステップ

- 国内株式の配当金をどう扱うか(申告不要・総合課税・分離課税)を決める

- 外国株式の配当は必ず確定申告して外国税額控除を申請する

- 譲渡損益と通算する場合は分離課税を選ぶ

- 高所得者の場合は総合課税で税率が上がるリスクを確認する

- 書類を整理し、会計ソフトや税理士を活用して効率的に処理する

まとめ

- 国内株式の配当金は20.315%源泉徴収されるが、申告方法を選択することで節税が可能

- 外国株式の配当金は二重課税となるが、確定申告で外国税額控除を適用すれば調整できる

- 配当控除や損益通算を活用すれば、投資リターンを最大化できる

- 適切な申告と制度活用が、投資家の手取りを大きく左右する