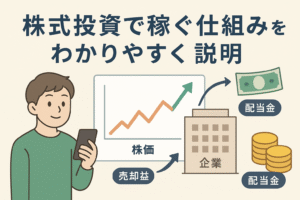

株式投資の利益は「配当金」と「値上がり益」の2本柱

株式投資で利益を得る仕組みは大きく分けて2つあります。

1つは企業が株主に分配する配当金、もう1つは株価が上昇した際の売却差益、つまり値上がり益です。

この2つは性質が異なり、投資のスタイルや目的によってどちらを重視すべきかが変わります。

特に事業主や中小企業の経営者にとっては、安定した収入を得るのか、資産を効率的に増やすのかで選ぶ投資戦略が大きく違ってきます。

初心者が感じる「株式投資の利益はどこから生まれるのか」という疑問

株式投資をこれから始めたいと考える人が、最初に疑問に思うのは次のような点です。

- 株を買っただけでどうしてお金が増えるのか?

- 配当金と値上がり益は何が違うのか?

- どちらの方がリスクが低いのか?

- 経営者にとってどちらを重視するのが適切なのか?

こうした疑問を解消せずに投資を始めてしまうと、利益が出ても仕組みが理解できずに不安になったり、逆に損失が出たときに正しい判断ができなかったりします。

仕組みを理解せずに投資を始めるリスク

株式投資の利益の構造を理解しないまま投資を始めると、次のようなリスクを抱える可能性があります。

- 配当狙いのつもりが高配当株に集中しすぎてリスクを取ってしまう

- 短期的な株価変動に一喜一憂して値上がり益を逃してしまう

- 利益にかかる税金の違いを理解せず、余分な税負担をしてしまう

- 投資目的が曖昧で、長期的な資産形成につながらない

利益の仕組みを正しく理解することは、投資判断を冷静に行い、長期的に資産を育てるうえで不可欠です。

理解しておくべき基本構造

株式投資の利益を正しく理解するためには、次の基本構造を押さえる必要があります。

- 配当金:企業が利益の一部を株主に還元するもの。安定収益型。

- 値上がり益:株を安く買って高く売ることで得られる差益。成長追求型。

この2つの仕組みを理解し、自分の投資目的やリスク許容度に合ったバランスを取ることが、株式投資で成功するための第一歩です。

配当金と値上がり益は性質が異なるが、どちらも株式投資の利益源泉

結論として、株式投資の利益は 配当金と値上がり益の両輪 で成り立っています。

配当金は安定性を重視する投資家に、値上がり益は成長を求める投資家に適しています。

両者は対立する概念ではなく、むしろ補完し合う存在です。

たとえば、配当金で安定収入を得ながら、値上がり益で資産を増やすといった戦略を取ることも可能です。

重要なのは「どちらが良いか」ではなく、自分の投資目的やリスク許容度に応じて組み合わせることです。

配当金の仕組みと特徴

配当金は、企業が稼いだ利益の一部を株主に分配する仕組みです。

特徴

- 安定収入型:保有しているだけで定期的に収益を得られる

- 予測可能:企業の配当方針に基づいて決まるため、計画が立てやすい

- 事業主に有利:事業収入に加え、投資からのキャッシュフローを得られる

注意点

- 利益が出なければ減配・無配となる可能性がある

- 配当金は 所得税+住民税20.315%(上場株式の場合)が課税される

- NISAを利用すれば非課税で受け取れる

値上がり益の仕組みと特徴

値上がり益は「安く買って高く売る」ことで得られる利益です。

特徴

- 成長型:企業や市場の成長を取り込める

- 短期的に大きな利益を得られる可能性がある

- 投資信託やETFでも値上がり益を狙える

注意点

- 株価は市場環境に大きく左右される

- 売却しない限り利益は確定しない

- 売却益には 所得税+住民税20.315% が課税される

- 損失が出ても損益通算や繰越控除を活用できる

配当金と値上がり益の税制上の扱い

投資利益には必ず税金がかかるため、税制面での違いを理解しておくことが重要です。

| 利益の種類 | 税率(課税口座の場合) | 非課税制度の有無 |

|---|---|---|

| 配当金 | 20.315%(所得税15.315%+住民税5%) | NISAで非課税 |

| 値上がり益 | 20.315%(同上) | NISAで非課税 |

| 損失 | 控除対象外 | 損益通算・繰越控除で節税可能 |

➡ 配当金も値上がり益も課税ルールは同じですが、損失を出したときに税務上の取り扱いが異なるため、実際の手取りに差が出るケースがあります。

配当金投資の具体例

安定的な収入を得ることを目的とした場合、配当金投資は有効です。

ケース1:高配当株を100万円保有

- 平均配当利回り:4%

- 年間配当金:40,000円

- 税引後(20.315%課税):約31,900円

➡ 銀行預金の利息と比較すれば、格段に高い収益性があります。

ただし、企業業績によっては減配リスクがあるため、複数の銘柄に分散することが重要です。

値上がり益投資の具体例

企業や市場の成長に期待して資産を増やす方法です。

ケース2:成長株を50万円購入 → 1年後に20%上昇

- 購入額:500,000円

- 売却額:600,000円

- 値上がり益:100,000円

- 税引後:79,685円

➡ 配当金よりも大きな利益を短期間で得られる可能性があります。

一方で、株価下落のリスクも高いため、損切りルールが必要です。

配当金と値上がり益を組み合わせた投資

実際の投資戦略では、配当金と値上がり益を組み合わせるケースが多いです。

ケース3:安定配当株+成長株に分散

- 安定配当株(50万円):配当利回り3% → 年間約15,000円

- 成長株(50万円):1年後に+15% → 57,500円(税引後)

- 合計リターン:約72,500円(税引後)

➡ 「配当で安定収入を得ながら、値上がり益で資産を増やす」バランス戦略が可能です。

事業主や中小企業経営者にとっての使い分け

事業主や中小企業経営者にとって、株式投資は事業資金とのバランスが最も重要です。

- 配当金重視型

→ 定期的なキャッシュフローを確保しやすい。事業の安定資金や生活費の補填に有効。 - 値上がり益重視型

→ 余裕資金を効率的に増やすのに適している。ただし、短期的に資金が必要になる事業主には不向き。 - 組み合わせ型

→ 本業収入を補完しながら、長期的な資産形成にもつながる。特に「安定性+成長性」の両方を求める人におすすめ。

初心者が取るべき実践ステップ

株式投資で利益を得るには、配当金と値上がり益の仕組みを理解したうえで、少しずつ実践していくことが大切です。

- 投資目的を決める

- 安定収入を得たいのか、資産を大きく増やしたいのかを明確にする。

- 証券口座を開設する

- ネット証券を利用すれば少額から始められ、手数料も抑えられる。

- 少額から投資を試す

- 1株投資や投資信託の積立を活用して、配当金と値上がり益の両方を体験する。

- 銘柄を分散させる

- 高配当株、成長株、投資信託などに分けて投資することでリスクを軽減。

- NISAを活用する

- 配当金や値上がり益にかかる税金を非課税にでき、効率的に利益を増やせる。

- 定期的に見直す

- 年に一度は投資状況を振り返り、配当金と値上がり益のバランスを調整する。

株式投資の利益は仕組み理解が成否を分ける

株式投資の利益は「配当金」と「値上がり益」という2つの仕組みから成り立っています。

- 配当金は安定的な収入をもたらし、事業や生活を支える補助になる

- 値上がり益は成長性を取り込み、資産を効率的に増やす手段となる

- 両者を組み合わせれば、安定性と成長性を両立できる

つまり、投資を成功させるために必要なのは、「どちらを選ぶか」ではなく、自分の目的に合わせてバランスを取ることです。

まとめ|配当金と値上がり益を理解して投資を始めよう

株式投資で利益を得るには、仕組みを理解することが第一歩です。

- 配当金=企業利益の分配で、安定収入につながる

- 値上がり益=株価差益で、資産を増やす力となる

- 税制(20.315%課税)やNISAの非課税メリットを把握することで効率的に運用できる

- 少額から始め、経験を積みながら自分に合ったスタイルを見つけることが大切

リスクを恐れすぎず、仕組みを理解して少しずつ実践することで、株式投資は「不安なギャンブル」ではなく「堅実な資産形成の手段」となります。