株式投資と税務調査の関係を理解する重要性

株式投資は資産形成の手段として広く利用されていますが、利益が出れば当然税金がかかり、損失が出た場合にも税務処理を正しく行う必要があります。特に個人事業主や中小企業の経営者にとっては、事業所得と投資所得が絡み合うこともあり、税務処理を誤ると税務調査で指摘を受ける可能性が高まります。

税務調査は必ずしも不正を疑われているから行われるわけではなく、「申告内容に不自然な点がある」「過去の申告に誤りがある」などの理由で行われます。株式投資の損失処理を誤ると、意図せず税務署から注目されることがあるのです。

投資家や経営者が抱える不安

株式投資を行う経営者や個人投資家がよく持つ不安は次の通りです。

- 損失を確定申告で繰り越す方法を正しく理解できていない

- 他の所得と株式投資の損失をどのように通算できるのか不明確

- 税務調査で「経費の計上が不適切」と指摘されるのではないかと心配

- 複数の証券口座や取引を利用しているため、申告内容に誤りが出る可能性がある

- 税務署からの問い合わせにどう対応すべきかわからない

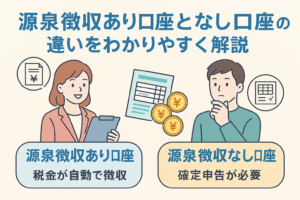

こうした不安は、源泉徴収制度や損失繰越の仕組みを正しく理解していないことに起因しているケースが多いです。

株式投資における損失の扱いの基本

株式投資で損失が出た場合、税法上は「譲渡損失」として扱われます。この損失には以下の特徴があります。

1. 損益通算

株式投資の損失は、同じ年に得た株式や投資信託などの売却益と相殺できます。これを損益通算といいます。

2. 損失繰越控除

損益通算で控除しきれなかった損失は、翌年以降3年間にわたり利益と相殺することが可能です。

ただし、この制度を使うには確定申告が必須となります。

3. 配当金との関係

株式投資の損失は、配当金と通算できる場合があります。総合課税を選択することで配当控除を受けられる一方、分離課税を選ぶと損失との通算が可能になります。

税務調査で注目されやすいポイント

株式投資に関連する税務調査では、次のような点がチェックされやすいです。

- 損失繰越の申告が正しく行われているか

- 複数口座の損益を合算して申告しているか

- 経費として認められない支出を計上していないか

- 株式投資と事業用取引を混同していないか

特に「経費計上」に関してはグレーゾーンが多く、誤った申告が税務調査のきっかけになるケースが目立ちます。

株式投資の損失に関する正しい税務処理

損益通算のルール

株式投資で損失が出た場合、その年に得た株式や投資信託の売却益と相殺できます。

例えば、A株で+100万円の利益、B株で−60万円の損失が出た場合、課税対象は差し引き後の+40万円となります。

損失繰越控除のルール

その年に損益通算をしても損失が残った場合は、翌年以降3年間繰り越すことが可能です。

ただし、この制度を利用するには必ず確定申告を行う必要があります。申告を忘れると、損失の繰越権利は消えてしまいます。

配当との通算

株式の配当金は、総合課税を選択すれば配当控除が利用でき、分離課税を選べば株式の損失と通算が可能です。どちらを選ぶかは、投資家の収入状況によって有利不利が変わります。

税務調査で指摘されやすい典型例

1. 損失繰越控除の誤り

- 確定申告を忘れて繰越が無効になっているのに、翌年も控除を適用している

- 損失額を誤って計算し、過大に控除している

2. 複数口座の合算漏れ

- 複数の証券会社で取引している場合、年間取引報告書を合算しなければならない

- 一部の口座だけで申告すると、実際より損失額が大きく見えたり、利益を少なく申告することにつながる

3. 経費の過大計上

株式投資に関しては、売買手数料や情報サービス料など直接的な支出は経費になりますが、

- 自宅家賃の全額

- 旅行費用を「投資調査」として計上

- 書籍や通信費を全額投資関連とする

といったケースは税務署から否認されることが多いです。

損失と経費計上の違い

株式投資の損失と経費は性質が異なります。

- 損失:投資した株の価値が下がって発生するもの(譲渡損失)。損益通算や繰越控除が可能。

- 経費:投資活動のために必要な支出(売買手数料・情報料など)。損益計算上、直接控除できる。

誤って生活費やプライベート支出を経費に含めると、税務調査で必ず指摘を受けます。

なぜ株式投資は税務調査で注目されるのか

- 投資家ごとに取引量や所得規模が大きく異なり、申告内容に誤りが出やすい

- 損失繰越や損益通算といった特殊な制度を誤用するケースが多い

- 「投資=副業」として捉え、事業経費と混同して申告する誤りが目立つ

これらの理由から、株式投資関連の申告は税務調査の対象になりやすいのです。

株式投資の損失に関する具体的な事例

事例1:複数口座での申告漏れ

- 投資家Aさんは、証券会社Aで50万円の利益、証券会社Bで30万円の損失を計上

- B社の損失を確定申告に反映させず、A社の利益だけを申告してしまった

- 本来なら損益通算で課税対象は20万円になるところ、50万円の課税対象と申告しており、税金を払いすぎてしまったケース

👉 税務調査では「他口座の取引を含めていない」と指摘され、修正申告を行うことになった

事例2:損失繰越の申告忘れ

- 投資家Bさんは、2022年に100万円の損失を出したが確定申告をせず

- 翌年2023年に80万円の利益が出た際、前年損失を繰越して課税をゼロにできるはずだった

- しかし申告していなかったため、利益80万円にそのまま課税されてしまった

👉 税務調査ではなく自己チェックで発覚することも多いが、税務署から「繰越適用の誤り」と指摘される典型パターン

事例3:経費計上の過大申告

- 投資家Cさんは、自宅のインターネット代やスマホ代を全額「投資関連経費」として計上

- 実際は半分以上が私的利用だったため、税務調査で「合理的な按分をしていない」と否認

👉 税務署は「証拠」「使用割合」に厳密であり、投資活動に直接必要な部分のみ認められる

税務調査で実際に指摘されやすいパターン

- 申告内容と証券会社の年間取引報告書が一致していない

→ 取引の漏れや計算ミスで申告内容が異なる - 損益通算や損失繰越の計算誤り

→ 控除額を過大に申告し、結果的に納税額が不自然に少なくなる - 過大な経費計上

→ 生活費を経費と混同している場合は必ず調査対象に - 配当所得の申告区分の誤り

→ 総合課税・分離課税の選択を間違え、過大控除を受けているケース

税務調査に備えて準備すべき資料

- 証券会社の年間取引報告書(必須)

- 損益計算の根拠資料(Excel集計や会計ソフトの出力データ)

- 経費の領収書や請求書(通信費、セミナー代、情報サービス利用料など)

- 按分計算の根拠(自宅の使用割合やインターネット利用割合を明示)

- 確定申告書の控え(過去3年分程度)

税務署は「数字の正確性」「支出の合理性」を特に確認します。根拠資料を整理しておけば、調査の際にスムーズに説明できます。

正しい対応方法

- 指摘を受けた場合は素直に修正申告を行う

- 証拠資料がない支出は強引に経費にせず、将来のために領収書や記録を必ず保存

- グレーな支出については事前に税理士に相談して処理方法を確認する

投資家や経営者が取るべき具体的な行動ステップ

1. 損益を正しく把握する

- 複数口座を利用している場合は年間取引報告書を合算

- Excelや会計ソフトを使い、損益を常に見える化

- 年末の利益・損失を早めに確認し、節税のための行動を検討

2. 損失繰越を忘れずに申告する

- 損失を翌年以降に活かすには確定申告が必須

- 忘れてしまうと、控除権利を失い余分な税金を払うことになる

3. 経費の範囲を明確にする

- 経費は「投資に直接必要なもの」に限定

- 通信費や光熱費は合理的な按分ルールを決めて計算

- 領収書や証拠資料を必ず保存し、説明できるようにしておく

4. 配当金の課税方法を検討する

- 配当金は「申告不要制度」で完結させるか、確定申告で「総合課税」「分離課税」を選択するかを検討

- 所得水準や損失の有無に応じて有利な方法を選ぶ

5. 税務調査に備えた準備をしておく

- 取引記録や領収書を整理しておく

- 不明点やグレーゾーンは事前に税理士に相談

- 調査が入っても冷静に対応できる体制を整えておく

税務調査を回避・対応するためのポイント

- 数字の一貫性を保つ

→ 申告書と年間取引報告書が一致しているかを必ず確認 - 証拠資料を残す

→ 書面やデータで根拠を明確にしておけば、調査での指摘を防げる - 過大な経費計上を避ける

→ 「生活費の経費化」は最も疑われやすいポイント - 調査が来ても慌てない

→ 誠実に説明し、誤りがあれば修正申告を行うことで解決できるケースが多い

記事のまとめ

- 株式投資の損失は、損益通算や損失繰越を活用することで税金を抑えられる

- 税務調査では「損失繰越の誤り」「複数口座の合算漏れ」「過大な経費計上」が指摘されやすい

- 取引記録や証拠資料を整理し、合理的な申告を行うことが重要

- 投資家や経営者は、確定申告を通じて正しく損失処理を行い、税務調査リスクを下げる努力をすべき

- 専門家のアドバイスを取り入れることで、安心して投資と税務に取り組める