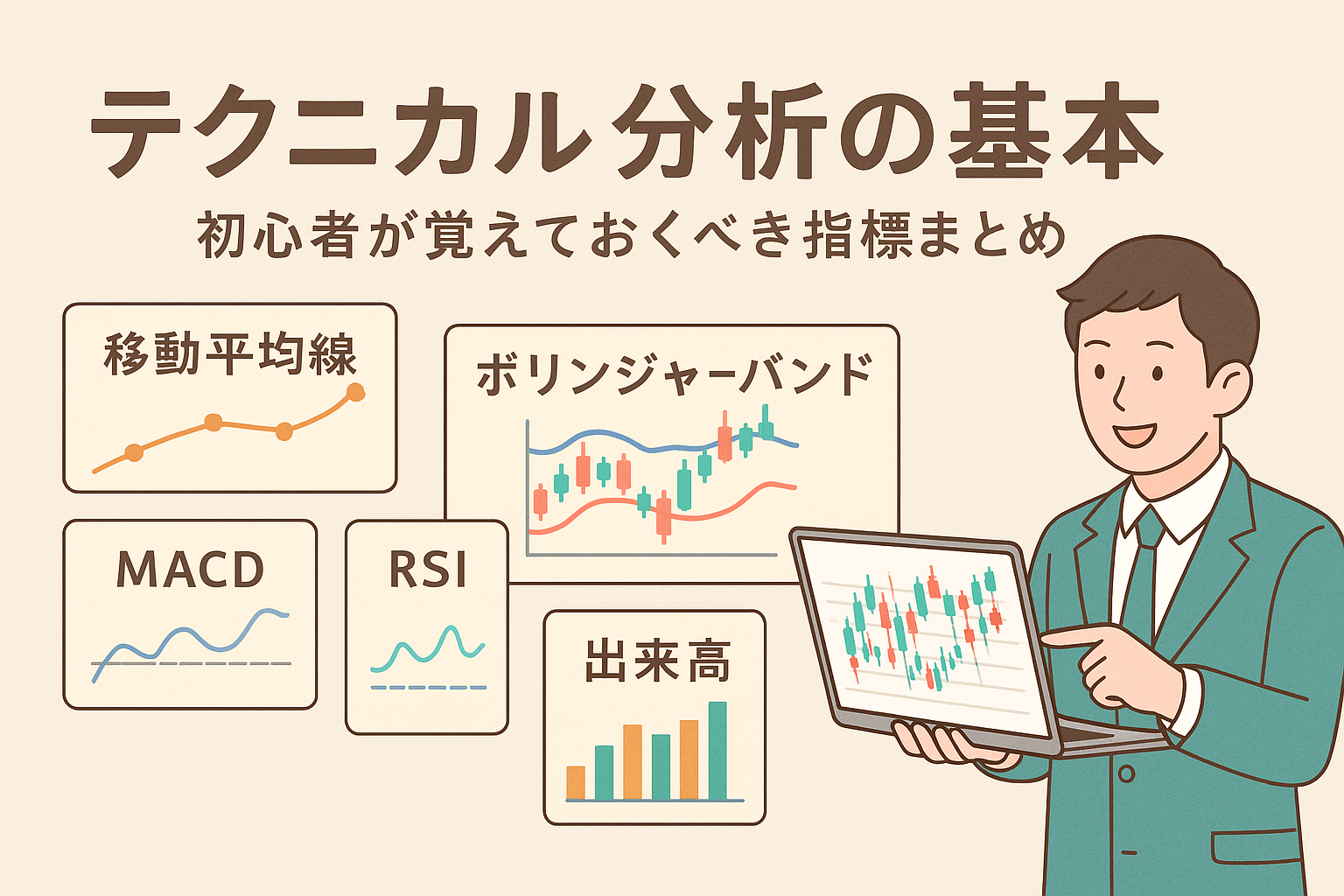

株式投資におけるテクニカル分析の役割

株式投資をする際、多くの人は「どの銘柄をいつ買うべきか」に悩みます。その判断を助けるのが テクニカル分析 です。テクニカル分析とは、過去の株価や出来高(取引量)の動きをもとに、将来の値動きを予測する手法のことです。

株価チャートを読み解く力は、初心者から上級者まで投資家にとって必須のスキルといえます。特に短期投資だけでなく、中長期投資においても「買い時・売り時」を見極めるうえで役立つため、事業資金や余裕資金を運用する個人事業主・経営者にとっても有効です。

ファンダメンタル分析との違い

投資判断には大きく分けて2つのアプローチがあります。

- ファンダメンタル分析:企業の業績や財務状況を基に株価を評価する方法

- テクニカル分析:株価チャートや出来高など「市場の動き」を基に将来を予測する方法

例えば、「この会社は利益が伸びているから長期的に株価は上がりそうだ」と考えるのはファンダメンタル分析。一方、「移動平均線が上昇トレンドに転じたから短期的に株価が上がりやすい」と判断するのはテクニカル分析です。

どちらも一長一短があり、併用することで精度の高い投資判断につながります。

初心者がテクニカル分析で陥りやすい誤解

「チャートを見れば株価が必ず予測できる」と考えるのは大きな誤解です。テクニカル分析はあくまで「可能性の高いシナリオを描くツール」であり、絶対的な未来予測ではありません。

初心者がよく陥る誤解には以下のようなものがあります。

- 万能だと信じすぎる → チャート通りに動かないこともある

- 指標を使いすぎる → 多くの指標を重ねすぎると混乱する

- 短期的な変動に振り回される → 長期の流れを見失う

こうした誤解を避けるには、まず代表的な指標を理解し、シンプルに活用することが大切です。

初心者が覚えておくべき代表的なテクニカル指標

テクニカル指標には数多くの種類がありますが、すべてを覚える必要はありません。初心者はまず「基本の5大指標」を理解するだけで十分です。ここでは、特に利用頻度が高く、わかりやすい 移動平均線 と ボリンジャーバンド を取り上げます。

移動平均線(Moving Average)

概要

移動平均線は、過去の一定期間の株価の平均値を線でつないだものです。短期・中期・長期の線を使い分けて「トレンド(上昇・下降)」を把握します。

- 短期(5日・10日):直近の株価の勢いを確認

- 中期(25日):1カ月程度の流れを確認

- 長期(75日・200日):数カ月〜数年単位の大きな流れを確認

活用方法

- ゴールデンクロス:短期線が長期線を上抜け → 上昇トレンドの始まりサイン

- デッドクロス:短期線が長期線を下抜け → 下落トレンドの始まりサイン

メリット

- トレンドの方向をつかみやすい

- 多くの投資家が使うため「みんなが意識するライン」となる

デメリット

- 株価の変動に対して「遅れて反応」する

- 短期的な急騰・急落には対応しづらい

ボリンジャーバンド(Bollinger Bands)

概要

ボリンジャーバンドは、移動平均線を中心に「株価の振れ幅(ボラティリティ)」を可視化した指標です。±1σ、±2σ、±3σといったバンドを描き、株価の位置で過熱感を判断します。

- ±1σの範囲に株価が収まる確率:約68%

- ±2σの範囲に収まる確率:約95%

- ±3σの範囲に収まる確率:約99%

活用方法

- バンドウォーク:株価が上限バンドに沿って動く → 強い上昇トレンド

- 逆張りシグナル:株価が下限バンドを割った → 下げすぎで反発の可能性

メリット

- 株価の「割高・割安」を直感的に判断できる

- トレンドと逆張りの両方に活用できる

デメリット

- 横ばい相場ではシグナルが多く出すぎて混乱しやすい

- バンドの広がり(ボラティリティ)を見誤ると判断ミスにつながる

指標の比較表(移動平均線 vs ボリンジャーバンド)

| 指標名 | 主な役割 | 得意な相場 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 移動平均線 | トレンド把握 | 中長期の流れ | シンプルで汎用性が高い | 反応が遅い |

| ボリンジャーバンド | 株価の振れ幅を測定 | 上昇・下降の勢い、逆張り | 割高・割安が直感的にわかる | 横ばい相場では誤作動が多い |

MACD(移動平均収束拡散法)

概要

MACDは、短期移動平均線と長期移動平均線の差を使ってトレンドの強さや転換点を見極める指標です。

- MACDライン:短期平均と長期平均の差

- シグナルライン:MACDラインの移動平均

活用方法

- 買いシグナル:MACDラインがシグナルラインを下から上に抜ける(ゴールデンクロス)

- 売りシグナル:MACDラインがシグナルラインを上から下に抜ける(デッドクロス)

メリット

- トレンドの転換点を早めに捉えられる

- 上昇・下降の勢いを把握しやすい

デメリット

- 横ばい相場では騙しが多い

- 他の指標と組み合わせて使う必要がある

RSI(Relative Strength Index:相対力指数)

概要

RSIは「買われすぎ」「売られすぎ」を数値化するオシレーター系指標です。通常は0〜100の範囲で表示されます。

活用方法

- RSIが 70以上 → 買われすぎ(下落の可能性)

- RSIが 30以下 → 売られすぎ(反発の可能性)

メリット

- 過熱感を数値で判断できる

- シンプルで直感的に理解しやすい

デメリット

- 強いトレンドでは「買われすぎ」「売られすぎ」の状態が長く続くことがある

- RSIだけで判断すると早売り・早買いにつながる

出来高分析(Volume)

概要

出来高は、その日の取引量を表すデータです。株価の動きに「どれだけの参加者が関わったか」を示すため、トレンドの信頼性を測る指標として重要です。

活用方法

- 株価上昇+出来高増加 → 強い上昇トレンド

- 株価下落+出来高増加 → 強い下落トレンド

- 株価変動が小さい+出来高急増 → 近く大きな動きが出るサイン

メリット

- 株価の動きに「信頼度」を加えられる

- 他のテクニカル指標の裏付けとして使える

デメリット

- 出来高の解釈は相場環境によって異なる

- 明確な数値基準がなく、経験が必要

指標の比較表(MACD・RSI・出来高)

| 指標名 | 主な役割 | 活用場面 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| MACD | トレンド転換を捉える | ゴールデンクロス・デッドクロス | 方向感を早めに把握 | 横ばい相場で誤作動 |

| RSI | 過熱感を測る | 買われすぎ・売られすぎの判断 | シンプルで直感的 | 強いトレンドでは機能しにくい |

| 出来高 | 取引の勢いを測る | トレンドの信頼度確認 | 他指標の補強になる | 解釈に経験が必要 |

主要5指標の位置づけ

ここまで紹介した 移動平均線・ボリンジャーバンド・MACD・RSI・出来高 は、初心者がまず押さえるべき代表的な指標です。

- 移動平均線・MACD → トレンド系

- RSI・ボリンジャーバンド → オシレーター系

- 出来高 → 補助的な信頼度確認

これらを組み合わせることで、より精度の高い投資判断が可能になります。

テクニカル指標を活用した投資のステップ

ステップ1:基本指標を1つ選んで練習する

- いきなり複数の指標を使うと混乱しやすいため、まずは 移動平均線 などシンプルな指標を1つ選び、株価チャートと照らし合わせながら学ぶ。

ステップ2:補助指標を組み合わせる

- 慣れてきたら、RSIやMACDを組み合わせて「トレンド × 過熱感」の両面から判断できるようにする。

ステップ3:過去のチャートで検証する

- 実際の投資に使う前に、過去の株価データで「もしこの時に売買していたらどうなっていたか」を検証する。

ステップ4:少額で実践する

- 最初から大きな資金を動かさず、数万円〜数十万円の少額でテクニカル分析を実際の投資に取り入れる。

ステップ5:投資ノートをつける

- 売買の根拠と結果を記録することで、「なぜうまくいったか/失敗したか」を振り返り、精度を高めていける。

テクニカル分析を使う際の注意点

- 万能ではない:テクニカルは確率を高める道具であり、未来を保証するものではない。

- 相場環境を考慮する:同じシグナルでも、上昇相場と下落相場では意味が変わる。

- ファンダメンタル分析と併用する:業績や市場環境を無視してテクニカルだけで判断するのは危険。

- 感情に流されない:シグナルに従う冷静さが重要。

まとめ:初心者が覚えておくべきテクニカル分析の基本

株式投資におけるテクニカル分析は、投資判断をサポートする強力なツールです。

- 移動平均線:トレンドの流れを把握

- ボリンジャーバンド:株価の振れ幅と割高・割安を判断

- MACD:トレンド転換点を捉える

- RSI:買われすぎ・売られすぎを測る

- 出来高:トレンドの信頼度を確認する

これらを組み合わせることで、投資判断の精度を高め、初心者でもリスクを抑えながら投資を続けることができます。

最初はシンプルに1〜2種類の指標から始め、少額投資で経験を積みながら徐々に応用していきましょう。